黄曲霉毒素中毒

本词条由首都医科大学宣武医院急诊科 李力卓审核认证

-

概述

-

病因

-

症状

-

就医

-

治疗

-

预后

-

饮食

-

护理

-

预防

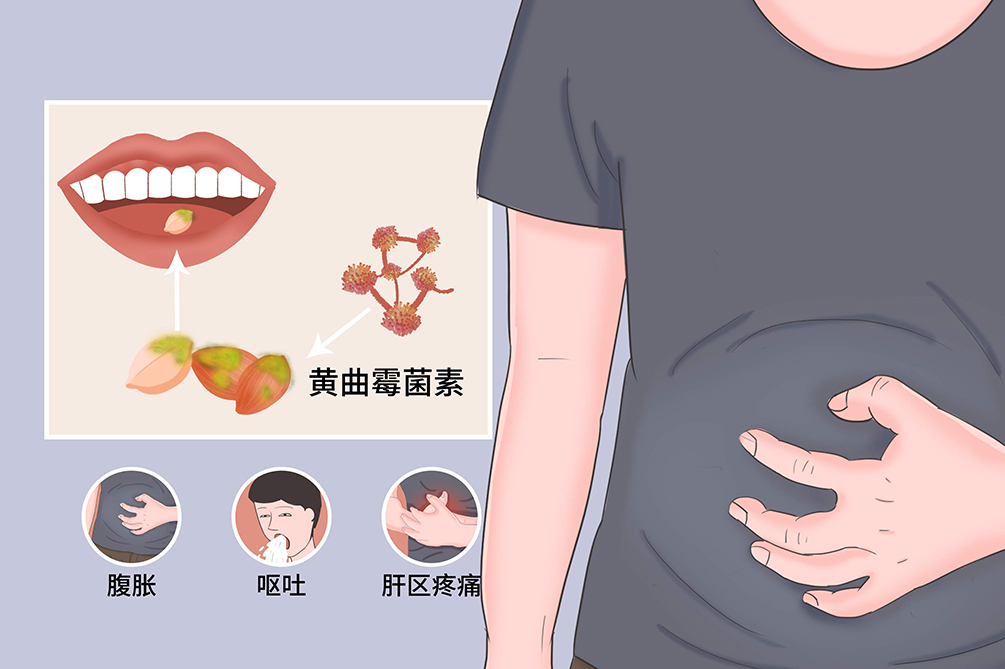

人进食被黄曲霉菌污染的食物后会发生黄曲霉菌素中毒,黄曲霉菌刺激胃肠道后,患者表现为腹部不适的症状,伴有腹胀、恶心。肝脏是黄曲霉菌素损害的主要器官,肝细胞可以发生肿胀和脂肪变性,严重的会出现肝细胞坏死、出血,可伴有胆管上皮和纤维组织增生。黄曲霉菌素中毒还会发生肾损害,以肾曲小管上皮变性、坏死为主,患者表现为管型尿。

- 就诊科室

- 急诊科、消化内科

- 是否医保

- 是

- 英文名称

- Aflatoxin poisoning

- 疾病别称

- 黄曲霉菌素中毒

- 并发疾病

- 肝癌、肾功能损害

- 治疗周期

- 1~2周,出现严重并发症后治疗时间会延长

- 临床症状

腹胀、厌食、肝区疼痛,晚期出现黄疸、低蛋白血症

- 好发人群

- 长期进食霉变食物的人群

- 常用药物

- 呋塞米、还原型谷胱甘肽、复方甘草酸苷、两性霉素B

- 常用检查

- 黄曲霉素素的检测、血常规、肝肾功能检查、影像学检查、便常规、尿常规

急性中毒

患者短时间内接触到较大量的黄曲霉菌素,导致患者出现急性的中毒症状,患者可以出现消化系统、神经系统等多个系统的症状。

慢性中毒

慢性接触黄曲霉菌素导致患者出现慢性中毒症状,可以导致患者营养物质吸收障碍,影响身体的发育,也可损害肝功能。

致癌性

黄曲霉毒素进入机体后,经细胞色素P450催化生成相应的活性衍生物而表现出毒性,若与DNA结合则可致癌、致畸、致突变。

黄曲霉素是一种真菌毒素,对肾脏和肝脏有很大的损害,而且致癌性很高,常见于有进食可疑黄曲霉菌污染食物史的患者,黄曲霉素中毒主要由黄曲霉和寄生曲霉产生,根据其细微结构的不同可分为B1、B2、G1、G2、M1、M2等多种,其中黄曲霉毒素B1毒性最强,且具有强烈致癌性。

误服被黄曲霉菌素污染的食物是主要的病因,很多粮食比如花生、大米、小麦等容易被黄曲霉菌污染,产生黄曲霉菌素,人误食含有黄曲霉菌素的食物就可以导致中毒的发生。

本病无明显的流行季节,属于常见的消化系统疾病,发生黄曲霉菌中毒的患者有明确进食被黄曲霉菌污染食物的病史。黄曲霉菌属于真菌,可以污染花生、大米、小麦等粮食产生黄曲霉菌素,黄曲霉菌素的毒性很强,被人进食后可以发生中毒。农村边远地区的农民发病率要高于城镇的患者,随着生活卫生条件的改善,黄曲霉菌素中毒的发生率明显下降。

饮食不卫生的人群,农村人群发病率相对较高。

长期进食霉变食物人群。

被黄曲霉菌污染的食物可以产生黄曲霉菌素,黄曲霉菌素是一种有毒的物质,被人进食后可以对胃肠道造成刺激,导致患者发生急性的中毒。轻度中毒的患者以胃肠道症状为主,容易误诊为肠道感染,严重中毒的患者可以出现肝肾功能的损害。

急性中毒症状

消化系统症状

黄曲霉菌素中毒表现为腹痛、腹泻的症状,可伴有恶心、呕吐,部分患者伴有发热。肝功能受损后患者可以出现肝区疼痛、皮肤、黏膜黄疸症状,查体可以触及肝脾肿大。

呼吸系统症状

黄曲霉菌素中毒可以导致患者发生肺水肿,患者表现为呼吸困难的症状。

泌尿系症状

黄曲霉菌素中毒可以导致患者发生肾脏损害,导致患者发生血尿、蛋白尿、管型尿。

神经系统症状

黄曲霉菌素中毒可以影响神经系统,患者可以突然发生昏迷、抽搐、意识障碍症状。

慢性中毒症状

体重下降

黄曲霉菌素中毒可以导致患者营养物质吸收障碍,患者的体重会逐渐下降。

生长发育异常

儿童发生黄曲霉菌素中毒会影响营养的吸收,导致身体生长障碍。

黄曲霉菌素中毒早期以胃肠道的表现为为主,比如胃胀、恶心、呕吐,可以伴有食欲不振的症状。

黄曲霉菌素中毒中期可以出现患者的肝功能受损、肾功能受损,患者可表现为黄疸、水肿等症状,尿液可以有尿蛋白、管型、血尿。

黄曲霉菌素中毒晚期,病情严重的患者可以出现肝肾功能衰竭,出现黄疸、肝区疼痛。

胃肠道出血,黄曲霉菌素中毒可以导致患者发生严重的消化道黏膜损害,导致患者的黏膜发生出血症状。

肺水肿

黄曲霉菌素中毒可以导致患者发生急性肺水肿,患者可以表现为呼吸困难的症状,病情严重的可以发生死亡。

肝、肾功能衰竭

黄曲霉菌素中毒可以导致严重的肝肾功能损害,病情严重的可以发生肝、肾功能衰竭,危及生命。

肝癌

黄曲霉菌素慢性中毒有很强的致癌作用,可以导致患者发生肝癌。

黄曲霉毒素中毒的治疗以对症治疗为主,明确诊断后要及早进行治疗,中毒的早期可以给予洗胃的治疗,同时给予保肝治疗,补充水电解质,发生急性肾功能衰竭的患者要给予血液透析,可以给予抗真菌治疗。

误食发霉食物后出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状,要及时就医。

误服发霉食物后如果出现呼吸困难、嗜睡、昏迷、血尿、大便颜色改变等症状,需立即就医。

长期慢性误服发霉食物的患者,如果出现体重下降、肝区疼痛的症状,应及时就医。

一般到急诊科就诊,经急诊科初步处理后,多转入重症监护室行后续高级生命支持治疗。

发病期吃过什么食物?食物存放时间?

现在有什么感觉?

还有其他不舒服的地方吗?

以前有什么病?有过敏的药吗?

发病后吃过什么药吗?

近期尿便颜色?尿中有无泡沫?尿量如何?

黄曲霉素素的检测

可以对患者的呕吐物、血液或尿液进行黄曲霉菌素的检测,需要到专业的检测机构进行检测,可以对患者进行明确诊断。

血常规

了解患者是否发生了贫血,并对血细胞水平进行监测。

肝肾功能

了解患者的肝肾是否发生了损伤,明确肝肾功能受损的程度,并监测治疗的效果。

尿常规

可以检查患者有无血尿、蛋白尿、管型尿等。

便常规

可以检测有无消化道出血。

影像学检查

可以对患者的肝脏、肾脏进行彩超或CT的检查,对头颅进行CT检查,明确患者是否存在器官的损害。

患者有明确的进食霉变食物的病史,进食后短期内发病,有些患者为慢性中毒。

患者有中毒的表现,分为急性中毒和慢性中毒。

在患者的食物、尿液或血液中检测到黄曲霉菌素。

要和其他病原体导致的中毒鉴别:

急性胃肠炎

多由细菌感染导致发病,夏季发病率高,沙门氏菌最为常见,患者表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻,很少出现肝脏损害,部分患者可以出现肝脾肿大。经过抗炎治疗后会很快恢复,很少出现严重的后遗症,可以通过询问病史和毒物的检测进行鉴别。

病毒性肝炎

多由病毒感染引起,患者可以出现发热的症状,可以伴有消化系统症状,比如厌食油腻、恶心、呕吐,可以出现黄疸的症状,肝区有疼痛感,严重的可以发生肝衰竭。可以通过病毒检测进行鉴别。

黄曲霉毒素中毒以对症治疗为主,无特效解毒剂。早期要进行催吐、洗胃、导泻的治疗,必要时灌肠,肝肾功能受损的患者要给予保肝、保肾的治疗,防止患者出现严重的并发症,部分患者可以给予抗真菌的药物治疗。

急性期要进行洗胃治疗,同时注意肝肾功能的变化,如出现肝肾功能损害,要给予对症治疗。

无特效治疗药物,以对症治疗为主。

彻底清除毒物

立即停止摄入黄曲霉食物,早期中毒者可催吐、洗胃或导泻,必要时可灌肠,促进毒素排出。

保肝肾功能药物

急性中毒患者,可给予患者较大剂量的B族维生素与维生素C、葡醛内酯等药物。

抗真菌药物

临床常用两性霉素B,也可使用制霉菌素、灰黄霉素等。

对症治疗

解痉镇痛、利尿、纠正水电解质紊乱,必要时行血液透析治疗。

黄曲霉菌素中毒属于急性中毒性疾病,早期要进行洗胃治疗,肝肾功能受损的要给予对症治疗,大部分患者可以完全治愈。但是慢性中毒的患者有很高的患癌的风险。

黄曲霉毒素毒性强烈,轻症患者如得到及时治疗多在短期内可治愈。

大部分患者不会影响寿命,部分患者可以诱发癌症。

病情好转后2~4周复查肝肾功能。

注意饮食卫生,要保证食物的安全,对于变质的食物要及时扔掉,食物加工要完全成熟。

避免进食霉变的食物,尤其是花生、大米、坚果等。

对于日常的食物要定期的进行检查,有包装的食物要注意保质期。

急性中毒的患者要注意调整好饮食,避免进食刺激性的食物,给予患者对症治疗,防止发生严重的肝肾损害和电解质紊乱。

发病急性期要注意休息、少量多餐,适当补充水分和电解质。

肝肾功能受损的患者需要口服药物,指导患者如何服药。

日常所食用的坚果、花生、粮食等应在阴凉、通风、干燥的环境保存,防止霉变,注意保质期。

血常规

每2~4周复查一次,尤其贫血的患者要勤监测。

肝肾功能

每2~4周复查一次,了解肝肾功能的恢复情况。

避免进食霉变的食物,防止反复发生黄曲霉菌素中毒。

黄曲霉菌素中毒有明确的病因,预防进食产生黄曲霉菌素的食物是预防本病发生的关键,患者应对此进行预防。

对患者的食物、尿液或血液进行黄曲霉菌素的检测。

忌吃霉变的食物。

农作物收获后应合理贮存,使其水分含量迅速降至8%-13%以下,贮存场所要干燥,相对湿度75%以下,室温控制在10℃以下,避免高温高湿产生毒素。

黄曲霉毒素易溶于有机溶剂,如果发现厨具有霉点、霉斑,可用洗洁精清洗,然后用大量水冲净,有助于减少残留的黄曲霉毒素。

参考文献

[1]葛均波,徐永健,王辰主编内科学9版[M].人民卫生出版社,2018.

[2]中国协和医科大学出版社编,中华医学百科全书[M].中国协和医科大学出版社.2018,01:296.

[3]董向东,杨晓光,周启栋.中毒急危重症诊断治疗学[M].人民卫生出版社.2009.